Une nouvelle évaluation des besoins en logement : quelques décryptages et interrogations

Le service des données et études statistiques (SDES) vient de publier un travail fouillé sur les besoins en logement France entière (hors Mayotte)[1]. Ce document a le principal mérite de revisiter les évaluations des différentes composantes prises en compte classiquement dans ce genre d’exercice, en s’efforçant de quantifier pour chacune d’entre elles un intervalle des valeurs plausibles (minimum et maximum). On notera également un effort particulier pour souligner que, si les besoins baissent fortement à un horizon de 15 ans à 20 ans, ils restent élevés dans l’immédiat.

Pour une bonne compréhension de ce document, il convient dans une première partie d’en souligner trois originalités principales au plan de la méthode par rapport aux exercices antérieurs :

- Le document ne produit pas d’évaluation agrégée des besoins annuels par grande sous-période d’ici 2050 ;

- II substitue la notion de besoin à celle de demande potentielle en logements neufs, retenue lors des exercices précédents, le dernier datant de 2012 ;

- Il introduit une territorialisation des besoins appuyée sur le choix d’une maille géographique spécifique, la zone d’emploi.

Sur ces trois points, il convient d’apporter quelques éclairages. De même, sur quelques points majeurs, la seconde partie permettra de questionner les analyses proposées, notamment le solde migratoire, l’évaluation des démolitions-reconstructions, et le potentiel de recyclage des logements vacants.

1. De la spécificité de cet exercice

1.1- Au plan de la méthode.

L’exercice classique réalisé par l’INSEE repose sur un principe simple : on évalue les besoins en logements neufs « toutes choses égales par ailleurs ». On cherche à estimer le nombre de logements nécessaires pour que les conditions de logement de demain soient équivalentes à celles d’aujourd’hui. Il faut noter que l’INSEE ne parle plus de besoins mais de demande potentielle de logements neufs. La même méthode a été retenue en 2012 par le SOes[2]. Beaucoup pensent que cette approche est insuffisante[3], car elle ignore le mal-logement, la cohabitation imposée et le non-logement. Les tenants de cette thèse ajoutent donc, à la première estimation de la demande potentielle, des besoins dits de rattrapage. On parle alors de besoins instantanés ou immédiats. C’est le choix fait par le SDES dans l’exercice sous revue.

Pour mener à bien un tel exercice, une exigence préalable incontournable s’impose : il faut définir ce qui est jugé inacceptable et qui correspond donc à un besoin. Seule une approche normative peut y répondre. Les exemples suivants permettent d’illustrer le propos. Faut-il compter dans les besoins les ménages en situation de surpeuplement accentué ? En surpeuplement simple ? Ceux dont le taux d’effort est trop élevé ? Faut-il, comme nos voisins hollandais, prendre en compte la cohabitation non souhaitée (i.e. les personnes qui cohabitent et qui pourtant expriment le besoin d’un logement indépendant) ? En combien d’années ce rattrapage doit-il s’effectuer ?

Les points de vue sur ces sujets ressortent très clivés et suscitent de nombreux débats qui portent à la fois sur les critères retenus (exemple : la norme choisie pour apprécier le surpeuplement simple est-elle ou non restrictive ?) et sur l’appréciation que les individus portent sur les situations elles-mêmes (exemple : un taux d’effort élevé est-il synonyme d’un besoin ou non ?).

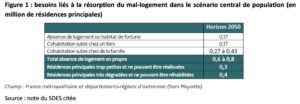

Sur toutes ces questions, les choix du SDES sont clairement exposés dans l’extrait suivant : « Le chiffrage des besoins liés à la résorption du mal-logement suppose de s’interroger sur les modalités de résorption de ces situations. L’évaluation proposée ici intègre dans son périmètre la privation de logement en propre et les situations d’inadéquation des logements liées à leur taille ou leur qualité, mais pas les situations d’inadéquation financière liées à des taux d’effort trop élevés, ceux-ci appelant d’autres types de réponses que la construction de logements supplémentaires. »

Selon le SDES, l’ensemble des situations de mal-logement considérées ici donnerait lieu à un besoin immédiat de 1,3 à 1,5 million de résidences principales : entre 0,6 et 0,8 million lié à l’absence de logement propre ; de l’ordre de 0,35 million lié à des logements trop petits, dont on fait l’hypothèse qu’ils ne pourraient être réalloués entre ménages ; environ 0,4 million de logements très dégradés qui ne pourraient être réhabilités (cf. figure 1).

À titre illustratif, la création de 35 000 logements supplémentaires par an rendus accessibles aux populations les plus défavorisées, ce qui représente environ 50 % de la production annuelle récente de l’ensemble des logements locatifs sociaux, correspondrait à un horizon de résorption de ce stock de 40 ans. Au-delà des interrogations sur les choix posés, on retiendra que la prise en compte des besoins de rattrapage conduit à ajouter 35 000 logements à l’évaluation des besoins, en fonction des normes retenues mais aussi en fonction du temps de rattrapage (à savoir le nombre d’années qu’il faut pour rattraper le retard, en l’occurrence 40 ans). Sur 20 ans, horizon qui apparaît à certains comme excessivement long, ce nombre double. On retiendra également que, dans beaucoup d’exercices réalisés récemment, une définition plus large du mal-logement conduit à majorer les besoins de 100 000 à 150 000 logements par an. Les choix faits par le SDES conduisent donc à une estimation minimaliste, mais qui reste toujours purement normative.

La question du rattrapage renvoie aussi à celle de l’arbitrage difficile entre droit au logement et/ou droit à l’hébergement. Depuis les années 2000, l’objectif est que toutes les personnes résidant sur le sol français soient ou bien logées, ou bien hébergées, en sachant que cette seconde voie s’avère de plus en plus fréquente. L’affichage de la politique du « logement d’abord », qui marque en théorie la priorité donnée au droit au logement, ne change rien à la réalité : « (…) l’hébergement des sans-abris a fortement augmenté en réponse à la croissance des besoins. En dix ans, les crédits de l’État pour ce secteur ont triplé, atteignant 3,2 milliards d'euros en 2023, finançant un parc de 334 000 places. (….). Cette politique [le financement et la gestion de places d’hébergement] a jusqu’à ce jour été conçue sur le mode de la gestion d’urgences temporaires, comme si les flux pouvaient s’inverser ou se tarir (…). »[4]. Pour l’exercice d’évaluation des besoins en logement futurs ou instantanés, il s’impose de faire des choix clairs.

1.2- De l’intérêt de prendre en compte la dimension territoriale.

Les besoins en résidences principales liés à l’évolution projetée du nombre de ménages à l’échelle de la zone d’emploi tiennent compte du fait que la diminution du nombre de ménages que certains territoires pourraient connaître ne compense pas la progression projetée dans d’autres zones d’emploi[5]. Or, « à l’horizon 2050, les évolutions du nombre de ménages seraient très contrastées selon les zones d’emploi, à l’instar de celles précédemment publiées à l’échelle du département (Insee 2024a). Selon le scénario central (…), les progressions les plus dynamiques seraient observées à proximité du littoral Atlantique, y compris grandes agglomérations (Bordeaux, Rennes, Nantes), ainsi que dans d’autres grands pôles urbains (Toulouse, Montpellier, Lyon, Genevois, Nord-Est de la banlieue parisienne), en Corse, ou encore en Guyane et à La Réunion). Si l’on considère les 16 zones d’emploi de France métropolitaine accueillant les flux de ménages les plus élevés sur la période (en volume), celles-ci concentreraient 49 % de l’ensemble de la progression du nombre de ménages en France métropolitaine, alors qu’elles ne comptent que 30 % du nombre total de ménages en 2020 »[6]. Il y a donc grand intérêt à évaluer les besoins liés à la démographie en tenant compte de cette concentration géographique des besoins, ou en d’autres termes de ne pas sous-estimer les besoins en intégrant un principe de non-compensation entre zones d’emploi. Les logements non mobiles par essence au sein d’une zone d’emploi en déclin ne peuvent répondre aux besoins d’une zone éloignée dynamique. Ce principe de bon sens reconnu dans l’exercice mérite d’être souligné. Il faut également saluer la prise en compte de cette maille qui correspond à une dynamique emploi-logement mais pas à une strate institutionnelle. L’approche mérite d’être affinée même si sa déclinaison opérationnelle en serait limitée vu les périmètres actuels des PLH ou PLU par exemple.

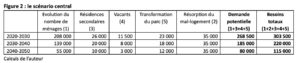

1.3- La reconstitution d’un scénario central sans chiffre global

Contrairement aux exercices antérieurs, il n’y a pas cette fois d’affichage des besoins globaux servant de référence et présenté sous le vocable de scénario central. Comme indiqué dans le document, les raisons en sont politiques. « Les projections de besoins en logements constituent un instrument important pour le pilotage des politiques publiques du logement, de l’aménagement du territoire et de la transition écologique. Pour éclairer ces enjeux, ce dossier propose des ordres de grandeur prospectifs sur les grands domaines qui composent les besoins en logements : évolution du nombre de ménages, résorption du mal-logement, contribution des résidences secondaires et des logements vacants, contribution du renouvellement et de la transformation du parc de logements. Les projections présentées se fondent sur les tendances passées, mais aussi sur différents facteurs susceptibles de modifier ces dynamiques. Du fait de la forte dépendance aux politiques publiques, ces chiffrages n’ont pas vocation à produire une estimation globale consolidée mais permettent à chaque acteur de construire son scénario consolidé à partir du jeu d’hypothèses lui semblant le plus pertinent »[7]. Il a fallu en effet cinq bonnes minutes au rédacteur de cet article pour reconstituer une évaluation globale, présentée dans la figure 2.

Ce choix surprend et on est en droit de s’interroger sur les motivations qui y ont conduit. De deux choses l’une : soit ce résultat n’a pas de sens et il est de bonne politique de ne pas permettre de le reconstituer aisément ; soit il constitue au contraire un indicateur pertinent, alors pourquoi ne pas le présenter ? En tout état de cause, ces résultats découlent bien évidemment d’un jeu d’hypothèses. Classiquement, en se limitant à la décennie 2020-2030, la fourchette pour l’estimation de la seule demande potentielle varie entre 230 000 (scénario bas) et 308 000 (scénario haut). Les besoins en logements neufs restent donc bien dans l’immédiat élevés, même sans rattrapage. Rien que pour ce seul constat, il faut souligner l’intérêt de ce travail qui s’inscrit en contradiction avec un discours dominant, largement influencé par des préoccupations de nature strictement budgétaire ou écologique. Ces travaux montrent aussi que, dans tous les cas de figure, le déclin pourrait s’avérer très fort au-delà 2030.

2. De la nécessité ou pas de revisiter certaines évaluations

On ne reprendra pas ici la totalité des évaluations et développements contenus dans le document, qui est novateur sur bien des points. On se limitera à trois points.

2.1- Le sujet central du solde migratoire.

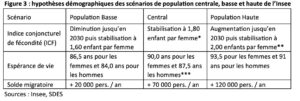

La première grande interrogation porte sur le solde migratoire. Reprenant les travaux de l’INSEE sur les projections de population[8], le SDES, dans un document de travail intitulé « Projection du nombre de ménages à horizon 2050 », retient trois scénarios, avec pour le scénario central + 70 000 personnes par an, dans une fourchette de + ou - 50 000.

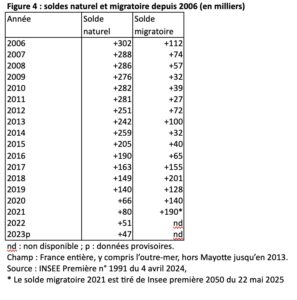

Il est évidemment très difficile de se prononcer sur l’évolution future des flux migratoires. Pour simplifier, deux grandes thèses s’affrontent : arrêter l’immigration d’un côté[9] ; admettre l’immigration au nom des besoins économiques dans un contexte de vieillissement démographique de l’autre[10]. Il reste une évidence : les niveaux sur la période récente ne cessent de progresser (fig. 4).

Les données, surtout sur les années les plus récentes, traduisent bien une pression à la hausse. La France n’apparaît d’ailleurs pas comme une exception et les perspectives, si l’on se réfère aux travaux de l’OCDE, sont orientées à la hausse. Au regard de ces éléments, le chiffre de 120 000 apparaît plutôt comme une jauge basse et on peut raisonnablement retenir un scénario central à 150 000 et un scénario haut à 180 000. Dans tous les cas de figure, ces chiffres appellent deux remarques.

a/ Sur la prise en compte ou non de l’immigration irrégulière. Selon l’INSEE, les estimations incluent cette dimension. L’Institut précise que « la confrontation des estimations issues du recensement de la population avec d’autres sources permet de penser que les personnes en situation irrégulière sont relativement bien prises en compte dans le recensement »[11]. Dont acte. On se contentera de noter en complément que, selon le ministère de l’Intérieur, les départs de personnes en situation irrégulière sont passés de 16 000 en 2020 à 28 000 en 2024 (chiffres arrondis). Dans le même temps, le même ministère, par la voix de son Ministre, parle d’une population globale de 600 000 à 800 000 personnes en situation irrégulière.

b/ Une partie de cette population est « destinée » à l’hébergement dans une proportion difficile à calibrer. Cf supra.

Une bonne estimation du solde migratoire est d’importance puisque dans un article de juillet 2024, The Economist avançait trois raisons à la résistance inattendue des prix immobiliers et au fait que l’envolée des taux d’intérêt depuis 2021 n’a pas entraîné un krach profond des marchés au moins en termes de prix. Ces trois facteurs sont l’immigration, les efforts financiers des emprunteurs et la vigueur de l’économie. Pour le seul facteur immigration, l’article notait que : « la population de l’étranger dans le monde riche augmente d’environ 4 % l’année sur l’autre, rythme le plus rapide jamais enregistré. Les chiffres officiels sur lesquels ces calculs sont basés sous-estiment probablement l’ampleur du changement, car l’immigration illégale a également augmenté, en particulier en Amérique. Ceci, à son tour, fait grimper à la fois le prix des logements et les loyers (…). Les estimations de la banque Goldman Sachs impliquent que le solde migratoire annualisé actuel de l’Australie, qui est de 500 000 personnes, augmente le prix de l’immobilier d’environ 5 % » [12].

La question de l’évaluation du solde migratoire reste néanmoins ouverte. La France, bien qu'elle ait connu une augmentation de ses flux migratoires, reste un pays avec un taux d'immigration relativement faible par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Il est difficile de se prononcer. Tous les experts s’accordent pour dire que le changement climatique aura des conséquences sur les mouvements de population, à au moins deux niveaux :

- sur les migrations internes sur le territoire. Du Sud vers la Bretagne ou la Creuse ? De l’Est vers l’océan Atlantique ? Il est à ce stade difficile d’avancer des ordres de grandeur. Mais la réalité de ces phénomènes ne saurait être ignorée ;

- sur les migrations internationales. Là encore le phénomène, déjà à l’œuvre, ne peut que s’amplifier.

En résumé, ces mouvements existent et vont s’amplifier. Il est à craindre qu’ils accentuent la pression sur des zones déjà tendues.

2.2- Entrées et sorties du parc.

Les transformations du parc de logements, qui incluent les démolitions, réunions ou fusions de logements, ainsi que les bascules de locaux entre le parc résidentiel et non résidentiel, qui sont traditionnellement fixées de manière forfaitaire à 30 000 (scénario central) ou 50 000 (avec développement du renouvellement urbain), ont fait ici, à la lumière des flux de transformations observés ces dernières années, l’objet d’une modélisation. Là encore, les auteurs produisent un scénario tendanciel et une variante qui tiennent compte des effets potentiels de l’objectif du « zéro artificialisation nette » sur les démolitions. Alors que l’on pouvait douter de cette estimation de 30 000, le SDES conforte ce chiffre. Deux remarques toutefois s’imposent. Le niveau des démolitions est présenté dans le corps de l’exercice comme une variable exogène[13] alors qu’en réalité, c’est pour l’essentiel une variable endogène, dictée précisément par le niveau de la construction. Dans un article récent publié par politiquedulogement.com[14], celles-ci sont estimées, sur données fiscales, à 66 500 en moyenne par an sur la période 2018-2024 et le solde des transformations du parc à 51 000, ce qui tend à valider l’hypothèse haute de 50 000.

En complément, le document chiffre d’ailleurs l’impact d’une réduction de « la construction neuve sur les terrains non construits (…) au profit des autres formes de constructions neuves, notamment les démolitions-reconstructions »[15]. Une telle hypothèse a des effets quantitatifs réduits puisque l’impact « s’élèverait à 0,12 million de logements sur l’ensemble de la période de projection. Il ne serait que de 0,07 million dans le scénario de population bas mais monterait à 0,19 million dans le scénario de population haute »[16] . Concrètement cela représente dans le scénario central un supplément de construction de 4 000 logements par an. Il n’y a pas là de quoi compenser le recul dû à la démographie. Il en va de même pour les conséquences du changement climatique, comme par exemple la montée des eaux, qui ne ferait sentir ses effets quantitatifs qu’au-delà de 2100[17].

On ne peut que partager les « réticences » des auteurs sur ce que l’on pourrait qualifier d’exigence de plus grande sobriété foncière, à savoir mettre fin ou limiter les situations de logements trop grands au regard du nombre d’occupants (souvent une personne seule). Les auteurs notent, outre les problèmes d’inadéquation de la localisation d’une partie de ce parc au regard des besoins, que « sous l’hypothèse que chacun des logements considérés pourrait faire l’objet d’une division et ainsi loger un ménage supplémentaire constitué d’une personne seule, seuls 3,1 millions de logements trop grands pourraient être effectivement mobilisés (à comparer, pour l’estimation France entière, à 4,3 millions de logements trop grands, et 3,6 millions de personnes seules supplémentaires attendues à l’horizon 2050) »[18]. Ce nombre, pour conséquent qu’il apparaisse, reste purement théorique. En effet, si certains jugent leur logement trop grand, la grande majorité considère que l’on vit mieux dans un logement trop grand que trop petit.

2.3- La question du recyclage des logements vacants.

Pour tout dire d’emblée, le lecteur reste dubitatif et s’interroge sur l’utilité d’une partie des développements sur ce point. L’étude distingue classiquement la vacance courte (de moins d’un an), facteur de fluidité des parcours résidentiels dont l’évolution est proportionnelle au parc global, et la vacance de longue durée (de plus d’un an), expression la plus fréquente de l’inadéquation des logements à la demande[19]. Objectif récurrent de toutes les politiques du logement, qui peine à produire des effets réels, la réduction du parc vacant de longue durée est approchée ici encore de manière purement normative. En clair, l’étude calcule qu’en réduisant la vacance de longue durée à X % du parc, on obtiendrait Y millions de résidences principales mobilisables. Pour décrire cet exercice, les auteurs ont eu la sagesse d’user du conditionnel. Si on fixe tel taux plancher, en excluant les logements les plus dégradés et les plus petits, on obtient certes un parc théoriquement recyclable de Y millions, mais sans aucune précision ou développement sur le caractère réaliste (à quel coût, etc.) de ce recyclage. La longue citation suivante illustre à la fois la méthode et ses limites :

« Les données statistiques à disposition permettent d’éclairer l’adéquation potentielle du parc vacant avec les besoins, notamment en termes de localisation (…), sans toutefois se prononcer sur la capacité des différents outils de politique publique à atteindre leur objectif en matière de mobilisation du parc vacant.

On formule ainsi l’hypothèse qu’au sein de chaque zone d’emploi, les logements durablement vacants pourraient être pour partie mobilisés, à hauteur du besoin en résidences principales qui existerait. Suivant cette approche (…), on se donne un taux plancher de vacance au-delà duquel les logements vacants surnuméraires seraient mobilisés à concurrence du besoin en résidences principales. Les logements vacants d’une zone d’emploi seraient donc d’autant plus mobilisés que le besoin en résidences principales serait important (…) et que le taux de vacance initial est élevé (…).

Si on retient par exemple un taux plancher de 3 % (dont la valeur est discutée plus bas), 0,9 million de logements vacants sont localement en surnuméraire par rapport à ce taux, sur un total de 2,1 millions de logements en vacance longue au 1er janvier 2021 (…). Parmi ceux-ci, une partie ne trouve pas de correspondance en termes de besoin local en résidences principales, et, in fine, 0,6 million de logements en vacance longue pourraient être mobilisés pour répondre à ces besoins.

Le fait d’écarter les logements inadéquats (…) au motif d’une taille trop faible ou d’une qualité trop dégradée (…) modifie ici très peu le chiffrage final, les logements vacants inadéquats étant en majorité compris dans la vacance durable résiduelle (comprise sous le taux plancher) ».

En résumé, Il n’y a pas beaucoup de logements vacants de longue durée recyclables et on ne sait pas dire à quelles conditions techniques et financières ils pourraient être remis sur le marché. Après bien d’autres études, celle du SDES confirme les limites de telles politiques. Pour autant, on peut être certain que le recyclage des logements vacants restera encore longtemps une antienne de toutes les politiques publiques du logement.

Plus intéressant et stimulant se révèle l’exercice qui consiste à évaluer les effets d’un changement de comportement des ménages en matière de choix de localisation. Comme observé durant la « période Covid », les « flux de migrations résidentielles entre zones d’emploi pourraient évoluer dans les prochaines décennies, que cela fasse suite à des évolutions des préférences des ménages, à la mise en œuvre de certaines politiques publiques (notamment celles aidant à la revitalisation des territoires : Action Cœur de ville, Petites villes de demain… ou à leur réindustrialisation), ou encore aux changements environnementaux en cours et à venir »[20]. En se fondant sur les inflexions observées entre 2018 et 2021, moindre intérêt pour les zones tendues et report vers les territoires généralement considérés comme peu attractifs, l’étude, avec beaucoup de prudence (rien ne dit que cette inflexion soit durable !), cherche à prendre en compte les effets induits de cette inflexion « sur l‘évolution du nombre de logements vacants (autrement dit, le nombre maximal de logements vacants « évitables ») :

- En matière de flux de vacance future : les deux groupes de zones d’emploi présentant un gain relatif d’attractivité représenteraient près de 90 % des diminutions locales du nombre de ménages dans le scénario central population-ménages, soit 0,3 million de logements vacants créés (et 0,8 million dans le scénario de population basse).

- En matière de stock de logements vacants de longue durée potentiellement mobilisables : le potentiel de mobilisation de vacance durable est relativement limité. En effet, même avec un taux de vacance plancher de 3 %, le surnuméraire de logements vacants mobilisables est de 0,9 million, dont 0,6 million seraient d’ores et déjà localisés dans des territoires où le besoin existe dans le scénario central. Le rééquilibrage territorial des flux de ménages permettrait la mobilisation d’au plus 0,3 million de logements vacants supplémentaires dans les zones présentant un gain relatif d’attractivité.

Un tel rééquilibrage pourrait donc avoir un effet significatif pour limiter la création de vacance future, effet qui serait encore plus marqué dans le scénario de population basse. Concernant la mobilisation du stock de vacance actuel, l’effet serait a priori plus limité »[21].

De tels volumes sont loin d’être négligeable. Mais là encore, l’approche toutes choses égales par ailleurs ignore une dimension essentielle : les choix des ménages. Rien ne dit, même dans l’hypothèse d’une inflexion durable des choix des ménages en matière de localisation, que ces derniers opteront pour la réhabilitation d’un logement vacant plutôt que pour un logement individuel neuf, ne serait-ce que pour des questions de coût.

En conclusion, on se limitera à deux remarques :

- à court terme, les besoins, quelle que soit la définition retenue, restent quantitativement significatifs, nul ne peut ou ne devrait en douter ;

- à moyen terme, l’effondrement anticipé au-delà de 2030 repose sur nombre d’hypothèses. Le passé nous apprend qu’en de telles matières, les erreurs d’appréciation furent fréquentes. Il paraît donc prudent que l’exercice mené par le Soes soit régulièrement reproduit et actualisé afin de confirmer ou infirmer les projections chiffrées d’ici à 2050.

[1] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/besoins-en-logements-horizon-2030-2040-et-2050#:~:text=Hausse%20des%20r%C3%A9sidences%20secondaires%20(2020,tout%20cela%20augmente%20le%20besoin) . Le 12 06 2025.

[2] SOes (2012), La demande potentielle du nombre de logements à l’horizon 2030 : une estimation par la croissance attendue du nombre de ménages, Alain Jacquot, Le point sur, n° 135.

[3] Cf. en particulier les rapports de l’ex Fondation Abbé Pierre, renommée Fondation pour le logement des défavorisés.

[4] « Les relations entre l’État et les gestionnaires des structures d’hébergement », rapport de la Cour des comptes, octobre 2024.

[5] SDES Op. Cit. Page 15.

[6] SDES Op. Cit. Page 18.

[7] Souligné par nous. Source SDES. Op. Cit. Résumé.

[8] Document de travail. Projection du nombre de ménages à horizon 2030 et 2050. Analyse des modes de décohabitation et de leurs évolutions ; Décembre 2023. Page 5.

[9] Il n’est pas nécessaire de multiplier à ce titre les références.

[10] Voir dernier plaidoyer en date, la publication de Terra Nova, Les travailleurs immigrés : avec ou sans eux ? Par Hakim El Karoui 12 mai 2025.

[11] Blog de l’INSEE, population immigrée, entrée sur le territoire, titre de séjour… S’y retrouver dans les chiffres de l’immigration, 4 avril 2024, par Odile Roubhan et Pierre Tanneau.

[12] The Economist. Why house prices are surging once again - In America, Australia and parts of Europe, property markets have shrugged off higher interest rates, juillet 2024.

[13] Dont l’estimation est amplement et clairement commentée.

[14] Gilles Verley, Sylvain Guerrini et Olivier Dupré. Entre apparitions et disparitions, quel est le poids de la restructuration du parc ancien sur l’offre totale de logements ? Gilles Verley. Mai 2025.

[15] SDES Op. Cit. Page 75.

[16] Idem.

[17] SDES Op. Cit . Page 54.

[18] SDES Op. Cit. Page 78.

[19] Cf à ce titre l’analyse des facteurs d’obsolescence pages 51 et suivantes SDES Op. Cit..

[20] SDES Op. Cit. Page 61.

[21] SDES Op. Cit. Page 62.