70 ans d’évolution du parc locatif privé

A l’heure où le parc locatif privé, du fait de son effondrement proclamé, fait enfin l’objet d’un examen bienvenu, se pose une double question préliminaire, celle de sa définition et de son dénombrement. Il faudrait logiquement commencer par le définir. Cependant, comme nous allons le voir, aucune source statistique ne peut espérer en donner une mesure précise. Nous partirons donc des séries existantes et des définitions qu’elles retiennent pour tenter de le cerner au mieux.

D’abord, les sources disponibles, recensements, enquêtes nationales sur le logement, lesquelles continuent à jouer un rôle prépondérant, et, plus récemment, fichiers fiscaux, reposent toutes sur les déclarations des occupants. Cela conduit à ne dénombrer que les logements occupés à titre de résidence principale, en excluant donc les logements vacants, ceux qui sont mis à disposition gratuite d’un tiers et les résidences secondaires destinées à la location dont la croissance récente est justement l’une des causes de la baisse de l’offre locative « classique ». On cerne ainsi le parc occupé mais le parc mobilisable, théoriquement du moins, reste inconnu. Or les deux grandeurs présentent autant d’intérêt.

Déjà, pour le parc occupé, même pour un spécialiste qui s’efforce de suivre les définitions des textes de loi, Quilliot en 1982 puis SRU en 2000, il est difficile de délimiter le parc social. On ne peut donc pas attendre des locataires interrogés une connaissance précise de la nature à la fois de leur bail et de leur bailleur. L’Insee s’est longtemps contenté de distinguer les locataires d’HLM, alors qu’une partie de leur parc échappe à la législation HLM et qu’au contraire il existe un parc social hors HLM, et hors « parc social de fait ». Il arrive aussi que le locataire connaisse son gestionnaire mais pas le propriétaire.

Quant au potentiel global d’offre locative privée, on peut, comme certains, en donner une borne supérieure en incluant les logements vacants et les résidences secondaires ([1]) .Le parc locatif privé diffère du parc social, non seulement par son éparpillement, mais aussi en ce que les changements de nature d’occupation légalement possible n’y sont pas limités. On peut calculer un taux de vacance HLM, alors que dans le dans le parc privé, on devrait recourir au sondage, mais sur quelle base ? En effet, l’état de résidence principale dans le parc locatif privé est, en théorie du moins, instable : outre les quatre états mentionnés ci-dessus, location classique, location en meublé de tourisme, mise à disposition gratuite ou vacance, le propriétaire peut aussi se réserver la jouissance d’un logement au titre de résidence principale ou secondaire. Cette souplesse valorise l’investissement locatif, elle explique en partie pourquoi les particuliers acceptent souvent un rendement locatif inférieur à celui des institutionnels.

Le parc locatif privé dans les enquêtes Logement

La série des enquêtes Logement de l’Insee commence en 1955 et se termine, provisoirement, en 2013 ([2]). Les deux premières enquêtes, de 1955 et 1961, ne concernaient que les ménages non agricoles, elle couvrait donc la quasi-totalité du parc locatif privé.

La segmentation du parc locatif, au sens étroit, c'est-à-dire loué vide, comme au sens large, c’est à dire en incluant meublés, sous-locations, logement gratuit et logement fourni par l’employeur, a évolué au fil des années en fonction de la législation et des préoccupations de l’époque, ainsi que des progrès de l’enquête issus de l’expérience. On est donc amené à distinguer plusieurs périodes avant de tenter une consolidation sur toute la période 1955-2013.

Période 1955-67

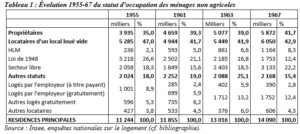

L’enquête logement voit le jour en octobre 1955. 10 000 ménages sont interrogés et l’échantillon exclut les ménages « agricoles », c'est-à-dire ceux dont le chef ([3]) est agriculteur ou salarié agricole. La question sur le statut d’occupation permet de distinguer les locataires d’un local loué vide ; ces derniers feront ensuite l’objet d’un questionnement détaillé sur leurs paiements de loyers et de charges qui s’achèvera sur une question redoutable portant sur leur « système de loyer » qui distingue « système HLM », les trois systèmes relevant de la loi de 1948 et enfin le « système libre ». Une nouvelle enquête, très similaire, est réalisée en mars 1961, sur un champ identique, mais avec un échantillon porté à 15 000 unités. En octobre 1963, deux ans et demi plus tard, on croit rêver, la première enquête nationale voit son échantillon porté à 17 000 ménages. L’enquête suivante, en mai 1967, conserve la même taille d’échantillon.

Il ressort de la comparaison de ces quatre enquêtes que les sorties de la loi de 1948 sont d’abord loin d’être compensées par la croissance des HLM et du parc à loyers libres, de sorte que la proportion de locataires perd un point par an entre 1955 et 1961 et se contracte même en volume, avant de regagner 500 000 unités en deux ans et demi (tableau 1) tandis que l’accession recule légèrement. A noter toutefois que les différents auteurs (cf. bibliographie) s’accordent pour reconnaître la fragilité de leurs résultats compte tenu des aléas liés au sondage (taille de l’échantillon et vieillissement de la base de sondage en 1961) et aux réponses des occupants sur certaines questions, notamment sur le système de loyer ([4]).

Il ressort de la comparaison de ces quatre enquêtes que les sorties de la loi de 1948 sont d’abord loin d’être compensées par la croissance des HLM et du parc à loyers libres, de sorte que la proportion de locataires perd un point par an entre 1955 et 1961 et se contracte même en volume, avant de regagner 500 000 unités en deux ans et demi (tableau 1) tandis que l’accession recule légèrement. A noter toutefois que les différents auteurs (cf. bibliographie) s’accordent pour reconnaître la fragilité de leurs résultats compte tenu des aléas liés au sondage (taille de l’échantillon et vieillissement de la base de sondage en 1961) et aux réponses des occupants sur certaines questions, notamment sur le système de loyer ([4]).

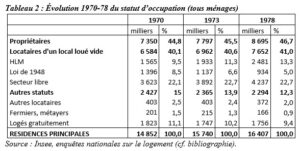

Période 1970-1978

L’enquête de 1973 a bénéficié du plus gros échantillon jamais atteint, 58 000 adresses, qui en a permis une exploitation régionale. Celui de 1970 ne portait que sur 16 500 adresses et celui de 1978 est redescendu à 31 000, avec une extension régionale limitée à l’Ile de France.

L’accession à la propriété poursuit sa lente croissante tandis que le parc loué vide est globalement stable : le parc HLM augmente de 4 points de pourcentage tandis que le parc soumis à la loi de 1948 en perd presque autant et que le secteur libre se stabilise (tableau 2). L’érosion de la proportion de ménages logés gratuitement se poursuit et les fermiers-métayers, identifiés pour la première fois en 1970, sont en voie d’extinction.

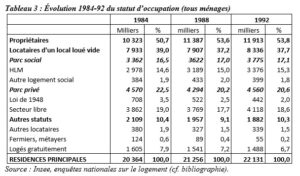

L’enquête de 1984 porte sur un échantillon de 38 000 logements. Celle de 1988 est une enquête « retour », qui consiste à enquêter de nouveau le même logement que 4 ans auparavant. Cette solution fut choisie en raison de l’épuisement de l’échantillon-maître issu du recensement de 1982. Les surprises furent nombreuses ! Au vu du recensement de 1990, qui intervint moins de 2 ans après, un recalage des résultats de 1988 ainsi que de 1984 fut opéré par l’INSEE, et les résultats republiés.

En 1984, les propriétaires occupants deviennent majoritaires (tableau 3). Dans le secteur locatif, à la suite de la loi Quilliot, la nature du bailleur fait l’objet d’un questionnement précis de façon à permettre de distinguer le secteur 2 de la loi, désigné par l’INSEE comme « social non-HLM » ; ce secteur comprend notamment des logements appartenant à des SEM immobilières et à la SCIC (Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts) (encadré). Ce secteur semble fluctuer entre 1984 et 1992, sans doute en raison de sa proximité avec d’une part le secteur HLM, les logements appartenant à l’Etat ou une collectivité locale mais gérés par une société HLM relevant du secteur 1, et d’autre part du secteur 3, en raison de l’existence de bailleurs privés à vocation sociale, notamment des fondations (Lebaudy, Rothschild, etc.). Cette première tentative pour mieux distinguer le locatif social doit néanmoins être saluée.

La loi Quilliot de mars 1982 a défini quatre secteurs locatifs. Ils comprennent respectivement :

- Secteur 1 : les logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;

- Secteur 2 : les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des Dépôts et Consignations, logements appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous et logements appartenant à des bailleurs personnes morales à vocation sociale définis par décret en Conseil d'Etat ;

- Secteur 3 : les logements appartenant aux entreprises d'assurances, aux sociétés immobilières créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées, aux sociétés immobilières d'investissement créées en application de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, aux établissements bancaires et de crédit et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ;

- Secteur 4 : les logements appartenant aux autres catégories de bailleurs.

Le fait marquant de la période 1978-84 est l’effondrement, précisément, du parc privé, qui perd 5 points, soit 100 000 logements par an, sans que la création du secteur 2 y soit pour grand-chose. Sont en cause l’alourdissement continu de la fiscalité et la crainte, qui s’est avérée exagérée, d’une nouvelle législation plus favorable aux locataires en cas de victoire de la gauche ([5]). La chute se poursuit d’ailleurs entre 1984 et 1988 malgré les mesures de relance initiées par Paul Quilès (1984) et amplifiées par Pierre Méhaignerie (1986)[6]. Compte-tenu des délais de mise en service des logements neufs, leurs effets ne se feront sentir que dans l’enquête de 1992.

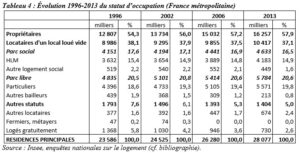

L’enquête Logement s’étend aux DOM en 2006 et à Mayotte en 2013. Son échantillon passe à 65 000 adresses en 2006 après 40 000 en 1996 et 45 000 en 2001-02. On compte plus de 36 000 répondants à l’enquête de 2013, dont 27 000 en Métropole.

Le secteur locatif se contracte légèrement, perdant un point en 17 ans, mais c’est du fait du seul parc social : le parc privé se maintient en proportion, il gagne près d’un million d’unités en 17 ans (tableau 4). Le désinvestissement des institutionnels est plus que compensé par l’investissement des particuliers soutenu par des mesures fiscales de nature et de force variables mais qui se succèdent sans discontinuer. Ce sera encore le cas jusqu’en 2024.

Si le secteur loi de 1948 a disparu faute d’effectifs suffisants, en revanche, la description du parc locatif s’enrichit de données détaillées selon la nature du bailleur, social comme privé. Certes, ces résultats sont fragiles en raison de la taille des sous-échantillons et les possibles erreurs des personnes interrogées, ils n’en fournissent pas moins des enseignements inédits.

Ainsi, la part des particuliers dans le secteur privé, qui avait été estimée à 87% en 1984, se situe au même niveau 12 ans plus tard et ne cesse de croître ensuite pour atteindre 93,5% en 2013.

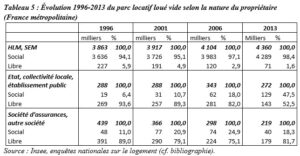

Cela permet aussi de clarifier la frontière entre parc social et parc libre (tableau 5). La part des logements qualifiés de « libres » (ce qui signifie probablement, non conventionnés) des bailleurs sociaux, HLM et SEM, atteignait encore 6% en 1996 ; elle se réduit à 1,6% en 2013. Le parc appartenant à l’Etat ou une autre entité publique suit le chemin inverse : globalement stable en effectifs, il voit la part du libre privé se réduire de 94% à 52%. Quant au parc appartenant à une société privée, son volume diminue de moitié sur la période 1996-2013. La partie sociale, sans doute du logement intermédiaire, semble se maintenir à niveau trop faible pour que l’on puisse déceler une tendance significative. La baisse du parc libre des sociétés privées est d’autant plus forte qu’en font partie les SCI familiales, dont le recul est improbable.

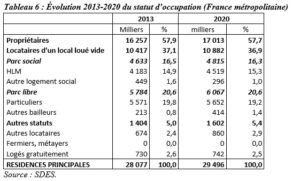

Les données présentées ci-dessous, issues de l’enquête logement réalisée entre 2019 et 2021 par IPSOS pour le compte du SDES ([7]), n’ont pas encore été publiées ; elles proviennent d’une exploitation réalisée par politiquedulogement.com (tableau 6). Si, à un niveau de détail élevé comme celui du tableau 5, des incohérences semblent apparaître, en revanche, les évolutions de la répartition par statut d’occupation, qui sont très modérées, paraissent fiables. Elles témoignent d’un retournement historique de la proportion de propriétaires occupants tandis que l’érosion de la location en nu se poursuit, ce qui se traduit par un report sur la location meublée. Au sein du parc loué vide, le parc privé se maintient en proportion. La frontière, toujours difficile à cerner, entre HLM et autre logement social semble s’être déplacée en faveur des HLM mais on se gardera d’être affirmatif.

On peut, au prix de quelques contorsions, constituer une série homogène de 1955 à 2013. On a, pour cela, rétropolé un secteur social non HLM avant 1984 et reconstitué le statut d’occupation des ménages agricoles en 1955 et 1961, en recourant à des hypothèses aussi simplistes que nécessaires, dont l’impact sur les grandes tendances est minime.

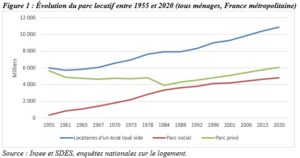

Si le parc locatif dans son ensemble croît de presque 6 millions d’unités en 1955 à plus de 10 millions en 2013, il le doit surtout au développement du parc social (figure 1). Le parc privé connait une évolution plus erratique : une forte baisse dans les années 1950 puis entre 1978 et 1984, avec une certaine stabilité dans l’intervalle, et un redémarrage à partir de 1988 sous l’effet des aides à l’investissement mise en place dès 1984 (Quilès) et accrues en 1986 (Méhaignerie).

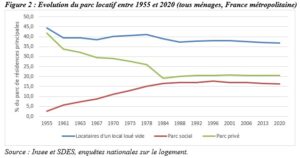

La proportion de locataires diminue de 7 points entre 1955 et 2013, de 44% à 37% mais elle reste quasi-stable sur les 25 dernières années (figure 2). La hausse du taux de propriétaires a en effet fortement ralenti depuis 1988. Au fort déclin du parc privé correspond une montée équivalente du parc social : le premier perd plus de 22 points entre 1955 et 1988 tandis que le parc social en gagne 15. Il continuera d’ailleurs à progresser, en proportion, jusqu’en 1996, tandis que le parc privé se maintien au même niveau entre 1992 et 2020, les mesures fiscales en faveur de l’investissement neuf parvenant à compenser le désengagement des institutionnels.

Les séries annuelles de logement

Chaque année, l’Insee réalise, en partenariat avec le SDES (), un chiffrage du parc de logements au 1er janvier, ventilé selon la catégorie de logement (résidence principale, secondaire, logement vacant), le type (collectif, individuel), le statut d’occupation et la taille d’unité urbaine. Pour les besoins du compte satellite du logement, ce chiffrage est ramené à une estimation du parc au 1er juillet par calcul des demi-sommes des situations au 1er janvier.

Ces séries ont d’abord été estimées à partir de 1984 et seulement publiées en annexe du compte proprement dit. Les locataires étaient répartis par « filière », en distinguant parmi les bailleurs, les particuliers, les HLM, les autres bailleurs sociaux et les autres personnes morales. Les locataires en meublés, les sous-locataires et les logés gratuitement n’étaient pas distingués mais répartis entre les différentes filières.

A partir de 2015, l’INSEE publie ses estimations annuelles, dénommées EAPL (Estimations Annuelles du Parc de Logements) dans lesquelles deux sous-secteurs seulement sont distingués ; ils sont étrangement dénommés « bailleur public » et « bailleur privé » ([8]). Les logés gratuitement sont dénombrés séparément. Le point de départ de ces séries est 1982. En parallèle, les séries du compte disparaissent de l’annexe (sauf en 2018 et 2019) avant de réapparaître sous forme résumée dans le corps du rapport.

Depuis l’origine, deux sources principales sont utilisées : les recensements de la population (1982, 1990 et 1999) pour le volume total et les enquêtes nationales logement pour les ventilations. Jusqu’en 1986, un recalage était réalisé après chaque nouveau recensement. Depuis 2006, le recensement de la population est produit chaque année, ce qui permet d’estimer le stock chaque année, les évolutions les plus récentes reposant sur des sources plus avancées : taxe d’habitation jusqu’en 2021, puis le dispositif FIDELI ([9]) et le RIL ([10]). La ventilation selon le type de bailleur ne repose cependant que sur les résultats de la dernière enquête logement disponible, celle de l’année 2020.

Les séries annuelles INSEE-SDES comme celles du compte du logement n’apportent qu’une plus-value modeste aux tableaux directement issus des enquêtes logement présentés ci-dessus, sous la forme d’une annualisation et d’une vision du parc locatif privé élargie aux locataires en meublés, sous-locataires et logés gratuitement ([11]). Le compte du logement 2019 permet notamment de mesurer l’effondrement du parc des personnes morales depuis 1985 : son effectif passe de 1,15 millions de logements en 1985 à 500 000 dix ans plus tard puis à 250 000 en 2011. La chute ralentit mais se poursuit entre 2011 et 2019 (200 000 logements).

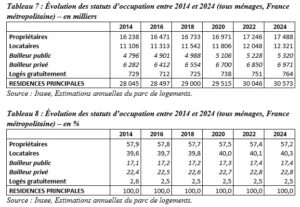

Le fait marquant de la dernière décennie, outre le fait que le parc de résidences principales dépasse 30 millions depuis début 2022, c’est, sans conteste, le recul historique de la proportion de propriétaires à partir de 2016. La location en nu augmente donc, de 0,7 points en 10 ans, ce qui représente 1,2 millions de logements, dont environ 500 000 dans le parc « public » et 700 000 dans le parc privé. Rappelons toutefois que les données postérieures à 2020 sont extrapolées (tableaux 7 et 8).

* * *

La publication des résultats de l’enquête logement de 2023-24 reprise en mains par l’INSEE est, comme à l’accoutumée, très attendue. Ils ne devraient toutefois pas remettre en cause les tendances prolongées depuis 2020. On ne peut pas non plus attendre de la statistique publique, quand elle interroge les occupants des logements, de répondre à des questions relatives aux arbitrages des bailleurs privés entre location à long terme, en nu ou en meublé, ou à court terme, en meublé de tourisme, ou encore à l’état de vacance. Les fichiers fiscaux devraient pouvoir offrir cette possibilité, dans un avenir que l’on n’osera qualifier de proche.

Claude Taffin

1er juillet 2025

Bibliographie

Les données issues des enquêtes logement de l’Insee ont pour sources :

Rempp J.-M., Euvrard Françoise. Quelques résultats d'une enquête sur le logement. In: Etudes et conjoncture - Institut national de la statistique et des études économiques, n°10, 1962 (17ᵉ année). pp. 839-858.

Rempp Jean-Michel, Kérihuel Alain, Desabie Jacques. Une étude sur les loyers en 1963. — Résultats d'une enquête générale sur le logement. In: Etudes et conjoncture - Institut national de la statistique et des études économiques, n°11, 1966 (21ᵉ année). pp. 3-85.

Durif Pierre, Allaire Elisabeth. Le niveau des loyers en 1967 et leur évolution depuis 1963. In : Etudes et conjoncture – Institut national de la statistique et des études économiques, n°9, 1968 (23ᵉ année). pp. 115-218.

Durif Pierre. Propriétaires et locataires en 1967. In : Economie et statistique, n°3, Juillet-Août 1969. pp. 41-56.

Durif Pierre. Fin 1970, un cinquième des logements loués relèvent de la loi de 1948. In : Economie et statistique, n°43, Mars 1973. pp. 47-49.

Vandekerckhove L., Desmond N., Birot de la Pommeraye G. Habitat et occupation du parc de logements en 1988 et 1992, Enquêtes sur le logement. Insee Résultats n° 392-393, Consommation-modes de vie n° 72-73, mars 1995.

Laferrère Anne, Pouliquen Erwan, Rougerie Catherine. Les conditions de logement en France. Collection Insee Références. Edition 2017, mars 2017.

Les estimations annuelles du parc de logement sont disponibles sur le site de l’Insee à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103212763.

Le compte du logement est publié chaque année par le SDES dans la collection Datalab et disponible en ligne. Le dernier compte disponible est celui de 2023, publié en octobre 2024.

Autres études rétrospectives sur le logement :

Friggit, Jacques. Les ménages et leurs logements depuis 1970, quelques résultats sur longue période extraits des enquêtes logement. CGEDD. Mai 2018 : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/prix-immobilier-evolution-a-long-terme-a1048.html.

Brutel, Chantal. 50 ans d’évolution des résidences principales : des logements plus grands et moins peuplés. Insee Première n° 1865, Juin 2021.

Alain Jacquot. Cinquante ans d'évolution des conditions de logement des ménages. Données sociales, La société française. Edition 2006, Insee

[1] Parfois regroupés sous l’appellation trompeuse de « logements inoccupés » (rappelons qu’une résidence secondaire est un logement occupé jusqu’à 182 jours par an et que les logements vacants sont loin d’être tous disponibles).

[2] Une enquête a été réalisée par le Ministère du logement en 2020 mais seuls des résultats partiels ont été publiés et l’Insee a réalisé une nouvelle enquête en 2023-24.

[3] Depuis 1982, l'Insee a remplacé la notion de « chef » par celle de « personne de référence ».

[4] En outre, la répartition des locataires d’un local loué vide en 1961 et 1963 est extrapolée à partir des effectifs de ménages ayant déclaré un loyer exploitable, ce qui exclut les emménagés depuis moins d’un an et ceux dont le logement inclut des pièces à usage professionnel.

[5] La victoire de la gauche était déjà annoncée aux élections législatives de 1978.

[6] Il s’agissait d’une réduction d’impôt, versée sur 2 ans, de 5% puis 10% du montant de l’investissement (plafonné à 300 000 F puis 600 000 F).

[7] Service des données et études statistiques : service statistique des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports.

[8] Le terme « bailleur public » est un américanisme mal venu en Europe occidentale. Le compte du logement préfère parler de « secteur social » et de « secteur libre ».

[9] Fichier Démographique d’origine fiscale sur les Logements et les Individus.

[10] Répertoire des immeubles localisés.

[11] Selon EAPL, le nombre de résidences principales au 1er janvier 2014 est légèrement inférieur à celui de l’enquête de 2013, pourtant achevée en janvier. Les séries annuelles font en effet l’objet de révisions, ce qui n’est pas le cas, sauf exception (1984 et 1988) des résultats d’enquêtes.