Contre l’obsolescence immobilière, la réhabilitation n’est pas la panacée

L’un des aspects pris en compte est l’habitat. Les options présentées sont les suivantes :

- Scénario 1 : rénovation massive et rapide et limitation forte de la construction neuve (transformation de logements vacants et résidences secondaires en résidences principales) ;

- Scénario 2 : rénovation massive, évolutions graduelles mais profondes des modes de vie (cohabitation plus développée et adaptation de la taille des logements à celle des ménages) ;

- Scénario 3 : déconstruction-reconstruction à grande échelle de logements, ensemble des logements rénovés mais de façon peu performante : la moitié seulement au niveau Bâtiment basse consommation (BBC)

- Scénario 4 : maintien de la construction neuve. La moitié des logements seulement est rénovée au niveau BBC. Les équipements se multiplient, alliant innovations technologiques et efficacité énergétique.

Est ainsi posée, de façon schématique, la question de la stratégie à adopter pour définir une politique de l’offre de logements. Elle n’est pas nouvelle, on pourrait même dire qu’elle sous-tend depuis un demi-siècle les réflexions sur les rôles respectifs de la construction neuve et du parc existant. L’urgence climatique la remet au centre des préoccupations. Cependant, la question de la qualité énergétique des logements n’est pas le seul paramètre à prendre en considération dans les choix à opérer. Si la vacance augmente de façon continue depuis une vingtaine d’années, c’est aussi parce que les logements concernés souffrent d’autres défauts, souvent irrémédiables à des coûts raisonnables.

Réhabiliter ou reconstruire : une question récurrente

La première vague de rénovation urbaine depuis 1945 débute à la fin des années 1950 avec la destruction des îlots insalubres des centres anciens des grandes villes, parallèlement à la construction des grands ensembles d’habitat social. Elle ambitionne de restituer aux centres des villes, lorsqu’ils ont été dégradés par le manque d’entretien et par des constructions désordonnées, une structure et une architecture digne de notre temps[2]. Cette politique « […] a provoqué des allergies et rencontré des blocages qui en marquent les limites :

- la rupture brutale du tissu urbain, la mauvaise insertion architecturale dans l’environnement ont entraîné une véritable réaction de rejet des habitants ;

- la lourdeur des procédures et la lenteur d’exécution de ces opérations en ont fait des gouffres financiers, d’autant plus incontrôlables que la subvention s’ajustait par principe sur leur déficit ;

- les dérapages financiers ont peu à peu amenuisé les réalisations sociales, encore réduites par une sélection des locataires favorables aux classes moyennes ;

- les rénovations ont eu un effet aussi ségrégatif que les réhabilitations spéculatives.

De telle sorte que, depuis cinq ans, la rénovation urbaine est pratiquement bloquée. [..] Il y a donc en faveur de la réhabilitation des logements anciens un préjugé favorable, dû aux déceptions et aux insatisfactions liées aux politiques de construction et de rénovation »[3]. Depuis ces propos tenus en 1975, la priorité est donc donnée à la réhabilitation des immeubles existants sauf, nous le verrons, pour une fraction du parc HLM.

Cette politique de rénovation urbaine, concomitante à la réalisation des zones à urbaniser en priorité (ZUP) ou grands ensembles, a eu des conséquences sur le devenir de ces derniers. « Prioritairement destinés au relogement des ménages issus des quartiers en rénovation, les IST et les PSR[4] offraient des loyers inférieurs de 20 % à ceux du parc HLM ordinaire. Ces programmes relevant des « formes inférieures du logement social » étaient alors considérés comme provisoires. Leur production fut néanmoins conséquente et durable. Bâtis hâtivement et au moindre coût, le plus souvent à l’intérieur des périmètres des ZUP, les PSR n’ont pas bénéficié de la même attention que les immeubles voisins destinés à des populations plus nobles [sic]. Les malfaçons, le manque d’entretien et leur peuplement initial les ont vite transformés en « ensembles-dépotoirs, refuge de familles sous-prolétariennes » vers lesquels les services sociaux et les organismes HLM ont orienté les familles qu’elles jugeaient « à problèmes », « asociales » ou « inadaptées » » [5].

Une seconde vague de rénovation urbaine a été amorcée par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 (dite loi Borloo) qui a institué un Programme national de rénovation urbaine (PNRU), lequel a été prolongé par le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Contrairement à la première vague, cette politique ne touche pas principalement un patrimoine privé dégradé voire insalubre, mais des immeubles d’habitat social récents.

Dans les deux cas, il s’agit de mettre fin à une obsolescence qui a des origines diverses et prend des formes multiples.

Dans le cas des centres-villes, l’intervention visait à supprimer des poches d’insalubrité, regroupant des ménages pauvres dans des logements dépourvus des éléments de confort et victimes d’un défaut d’entretien. L’échec de cette politique conduisit dans les années 1970 à défendre l’idée que l’arbitrage financier ou le choix économique entre reconstruire ou réhabiliter est presque toujours favorable à la seconde option. Non seulement une réhabilitation massive engagée du parc ancien permettait de sortir du dilemme des ménages condamnés à choisir entre « un immeuble moderne à la périphérie et un immeuble inconfortable au centre »[6], mais elle était censée répondre aussi au gâchis d’un nombre de logements vacants qui ne cessait de croître[7]. « Le phénomène est encore plus spectaculaire au niveau de certaines agglomérations, notamment dans les villes moyennes et les petites villes : la construction neuve a progressé à la périphérie de la ville du fait d’une véritable évacuation des zones centrales, où le taux d’inoccupation dépasse parfois 20 %. Dès lors qu’avec une substituabilité très forte, la réhabilitation d’habitat ancien réduit le rythme annuel des destructions et des affectations et diminue le nombre de logements vacants en provoquant leur réaffectation, il est clair que la politique du logement raisonnable consiste à opérer le meilleur dosage entre le neuf et l’ancien. L’optimum n’est pas aisé à fixer. Mais il est facile de constater que la situation actuelle s’en éloigne gravement au détriment de la réhabilitation »[8]. Il s’agissait donc bien de mettre fin à une construction neuve qui se nourrissait de plus en plus d’un parc ancien abandonné. Cette vision domine toujours en 2024.

Dans le cas plus récent du Programme national de rénovation urbaine, l’obsolescence technique et surtout sociale provenait à la fois de demandes plus exigeantes de la part des ménages et d’un refus de certaines formes urbaines. Là encore, « Le plan Borloo a suscité des réactions très vives d’architectes et de sociologues, notamment. Ils contestaient le brutalisme et le simplisme d’une thérapie[9], en considérant qu’elle ne pouvait avoir été conçue que par des acteurs avides de gestes symboliques et spectaculaires, en méconnaissance des qualités urbaines des cités et de la richesse de leur vie sociale »[10]. Le refus de la démolition se fondait aussi sur le constat d’un bilan carbone catastrophique. Le choix de la démolition procède pourtant de raisons multiples. On peut citer pêlemêle :

- l’incapacité des opérations de réhabilitation à inverser dans certains quartiers les processus de dégradation et/ou à corriger la médiocre qualité, les malfaçons d’origine ou les erreurs de conception ;

- l’apparition de poches de vacances structurelles dans les zones de déclin démographique ;

- le refus massif des locataires d’être logés dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel immeuble[11] ;

- l’absence d’isolation acoustique et thermique, qui ne s’avère remédiable qu’au prix de travaux pharaoniques.

A cette liste, Nicolas Binet ajoute « ll’ambition de corriger une erreur du plan d’urbanisme initial qui, au fil des décennies, apparaît comme un obstacle indiscutable à la connexion des quartiers avec la ville »[12]. Toutes ces raisons expliquent que le mouvement de démolition « n’est probablement pas prêt à se tarir »[13]. Pourtant, au cours de la période récente, les oppositions se renforcent comme l’atteste la manifestation du 7 février[14] 2024 devant le siège de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) réunissant des collectifs d’habitants, des architectes et des urbanistes de toute la France.

Le souci de tirer parti du parc existant plutôt que d’accepter que la construction neuve continue à favoriser l’augmentation de la vacance est, certes, tout à fait louable, mais il ne doit pas conduire à l’acharnement thérapeutique. Pour qu’il puisse fonder une politique réaliste, il est indispensable d’analyser les causes de l’obsolescence qui conduit à la vacance.

Les causes multiples de l’obsolescence

Jean Carassus distingue six dimensions dans les causes possibles de l’obsolescence immobilière :

- « Territoriale : attractivité de la localisation, distance aux transports en commun,

- Sociologique : bien-être, adaptation aux nouveaux usages,

- Économique : coût d’exploitation et de maintenance, productivité des occupants,

- Architecturale : architecture datée, parti technico-architectural plus ou moins flexible,

- Technique : enveloppe, équipements, connectivité,

- Réglementaire : sécurité, santé, environnement, énergie »[15].

Si l’on met de côté l’aspect économique, qui concerne essentiellement les locaux d’activités, cette décomposition s’applique aux immeubles résidentiels. Il faut donc se garder, comme l’indique l’auteur, de confondre obsolescence et vétusté : « L’immeuble n’est pas vétuste (mot dérivé du latin vetus, vieux), il est obsolète (dérivé de obsolescere, être périmé) parce qu’il n’est pas adapté aux besoins de la demande, vu la meilleure capacité de l’offre concurrente d’intégrer l’innovation qui répond aux attentes, actuelles et futures, de la demande. Le marché nous a d’ailleurs déjà montré des immeubles vétustes, vieux, non obsolètes, et des immeubles neufs, obsolètes le jour de leur livraison ! »[16].

Si la demande se détourne de certains immeubles, c’est donc parce que leurs caractéristiques ne correspondent pas, ou plus, aux exigences des ménages qui cherchent à se loger. Il faut bien entendu, pour cela, qu’il existe une offre alternative correspondant à ces exigences. C’est ce qui explique que l’obsolescence puisse avoir un caractère différent selon la situation géographique : ainsi les dimensions autres que la localisation n’ont que peu d’importance à Paris où, du fait de l’attrait de la centralité, « tout se loue », même les passoires thermiques. A l’opposé, dans des villes petites ou moyennes, la possibilité de se loger en maison individuelle à distance raisonnable de l’agglomération peut expliquer pour une large part la désaffection pour les appartements centraux.

Enfin, et c’est un aspect sur lequel il nous faut insister, l’obsolescence immobilière n’est pas un phénomène régulier : son intensité est fonction des mutations techniques et économiques. Or, nous dit Jean Carassus, « nous sommes au cœur de la troisième révolution industrielle, fondée notamment sur la mutation numérique et la transition des énergies fossiles et fissiles vers les énergies renouvelables ». Le développement du travail à distance et la recherche de l’amélioration des performances énergétiques contribuent à l’accélération de l’obsolescence.

La nécessaire pris en compte de l’obsolescence dans les politiques publiques.

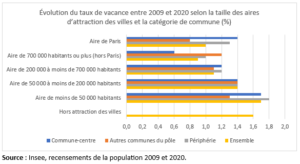

L’obsolescence d’une part croissante du parc de logements a depuis les années 1970 été largement ignorée des politiques publiques, hors cas spécifiques des quartiers de la politique de la Ville. Cette ignorance s’est traduite notamment par la floraison d’actions de « remise sur le marché des logements vacants » qui, attribuant à la pusillanimité des propriétaires la responsabilité de la vacance de longue durée, ont toutes échoué. Ce n’est qu’assez récemment qu’ont été mis en œuvre les programmes Action cœur de ville (ACV) et Petites villes de demain (PVD), qui ont affirmé une ambition plus large pour tenter de lutter contre le dépérissement des centres. Cependant, le pourcentage de logements vacants continue à croître, et cette augmentation n’est pas le seul fait des villes petites ou moyennes et leur périphérie : elle atteint l’ensemble du territoire, comme le montre le graphique ci-dessous.

L’idée que tous les logements vacants ou presque pourraient, moyennant travaux, être occupés et satisfaire à la demande, jointe au choix de privilégier la rénovation plutôt que la construction neuve pour des raisons de transition énergétique et de protection de la planète[17], fondent les politiques mises en œuvre aujourd’hui[18]. Le fait que la responsabilité de la remise sur le marché des logements vacants ait été confiée à l’Anah est révélateur de ce parti pris.

La réhabilitation massive est d‘ailleurs l’une des hypothèses retenues dans deux des quatre scénarios élaborés par l’ADEME pour alimenter le débat sur les voies permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Toutefois, ces scénarios ne prenant pas en compte les autres dimensions de l’obsolescence, on peut douter que la réhabilitation énergétique, même accompagnée de travaux de modernisation des logements, suffise à garantir que les logements ainsi réhabilités susciteront une demande. S’il est envisageable, par exemple, de doter d’un ascenseur un immeuble qui n’en est pas pourvu, il n’est pas possible, dans le cadre d’une réhabilitation, de modifier sa structure, d’améliorer son ensoleillement ou de créer des places de parking ; encore moins de corriger des défauts liés à l’urbanisme ou aux équipements de proximité. De plus, l’amélioration de la performance énergétique qui résulte des travaux est le plus souvent limitée, de sorte qu’il n’est pas réaliste d’espérer atteindre via la réhabilitation le meilleur niveau de performance. Les propriétaires tendent à privilégier les travaux rentables à court terme, d’autant que les règles d’octroi des aides les y incitent, et l’interdiction de location des passoires thermiques plus encore, puisqu’il suffira d’atteindre la note D du DPE pour y échapper. En outre, les règles de protection du patrimoine y font obstacle : « Nombre d’acteurs de l’accompagnement en Île-de-France jugent que certains logements ne peuvent pas atteindre le niveau BBC, notamment pour des raisons patrimoniales (interdiction d’isolation par l’extérieur pour des bâtiments situés dans des périmètres protégés, par exemple). Cela implique soit de revoir les normes de protection patrimoniale afin de faciliter la rénovation performante, soit d’accepter que la rénovation performante ne soit pas possible (techniquement et/ou financièrement) sur une partie du parc »[19].

La réhabilitation ne peut être la seule réponse aux multiples causes de l’obsolescence immobilière, même lorsque son effet se conjugue avec celui d’autres actions de revitalisation urbaine. Certains immeubles d’habitation souffrent de défauts tels que des travaux de rénovation ne peuvent suffire à leur redonner une attractivité suffisante pour attirer une demande durable. Comme l’écrivait un ancien directeur de l’Anah, « les cas les plus difficiles peuvent être considérés comme des « trous noirs » de l’économie immobilière où les investissements disparaissent irrémédiablement », de sorte que « « Reconstruire la ville sur la ville » devient dans tous ces cas un objectif évident »[20]. Or le recours quasi automatique à la réhabilitation est encouragé par l’existence d’outils ad hoc, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), alors qu’il n’existe pas, hors zones d’intervention de l’ANRU, de procédure équivalente pour faciliter la démolition-reconstruction.

Concernant les interventions sur le parc privé, la situation actuelle est à rapprocher de celle qui prévalait avant la création de l’ANRU dans les quartiers d’habitat social dégradé. Il a fallu attendre que les limites de la réhabilitation massive soient devenues évidentes pour que soit levé le tabou de la démolition-reconstruction. Beaucoup d’argent a été ainsi dépensé en pure perte et certains immeubles réhabilités ont finalement dû être démolis. Il serait désolant que l’histoire se répète. On ne peut, certes, pas dire que la démolition d’immeubles résidentiels privés soit taboue, les promoteurs réalisent notamment des opérations au coup par coup, mais elle est, en quelque sorte, considérée comme un pis-aller. Ou plutôt, il s’agit d’un impensé, dans la mesure où elle n’est pas considérée comme une solution possible au traitement de la vacance.

Les interventions lourdes sur le tissu existant, quelles que soient leurs modalités, se heurtent à de redoutables difficultés : il faut notamment libérer les logements non vacants de leurs occupants et proposer à ceux-ci un relogement, provisoire ou définitif. Ces difficultés sont accrues lorsque l’on a affaire à des immeubles en copropriété, dans lesquels il n’est guère possible d’envisager un traitement global – réhabilitation ou a fortiori démolition et reconstruction – s’il est nécessaire de recueillir l’accord – et la participation financière – des différentes parties concernées. L’expropriation devient alors nécessaire.

A ces contraintes s’ajoutent fréquemment, dans les centres anciens, celles relatives à la protection du patrimoine bâti. Une solution possible consiste alors à recourir au « façadisme » – reconstruction d’un immeuble en conservant intacte sa façade. Toutefois, la reconquête d’un quartier peut parfois impliquer des interventions sur l’urbanisme avec une modification du plan masse. Il est donc nécessaire d’élargir la palette des modes d’action et d’assouplir les règles de protection de l’existant.

Quand faut-il préférer la réhabilitation à la démolition-reconstruction et vice versa ? La réponse dépend, bien sûr, de l’état des immeubles et des logements concernés, mais aussi des caractéristiques du marché local. Dans les zones les plus attractives, la demande peut se satisfaire de logements présentant certains défauts. Un objectif raisonnable pour répondre aux normes et rester dans le marché est alors d’atteindre une performance technique honorable, sachant qu’il s’agit souvent de secteurs protégés où le niveau BBC est inaccessible. Ailleurs, lorsque les qualités intrinsèques du logement ont une importance plus grande, pour sortir durablement de la vacance, le choix devrait être guidé par la réponse à la question suivante : une fois réhabilités, les immeubles trouveront-ils des occupants ?

Pour éclairer les décisions à venir, il serait du plus grand intérêt de dresser et de diffuser des bilans évaluatifs des opérations déjà réalisées prenant en compte non seulement l’état du bâti avant et après les travaux, mais aussi leur bilan économique (coûts de réalisation, prix de vente et/ou loyers de sortie) et social (caractéristiques des anciens et des nouveaux occupants). Or, contrairement à l’époque des rapports Barre et Nora, l’évaluation est aujourd’hui négligée, comme le montre la récente décision de mettre fin au dispositif Pinel sans que son effet sur l’offre locative ait le moins du monde été estimé. Compte tenu de l’importance du gisement de logements menacés par l’obsolescence et dans une conjoncture de fortes tensions budgétaires, l’exigence de rationalité dans les décisions s’impose.

Les controverses sur les évaluations de besoins en logements neufs découlent pour une large part d’incertitudes sur le renouvellement du parc existant. Les hypothèses retenues, consistant généralement à prolonger les évolutions observées dans le passé récent, prennent rarement en compte explicitement des besoins de démolition. Il est, certes, difficile d’évaluer ces besoins, car cela suppose une connaissance du parc bien plus approfondie que ce que permet le recensement de la population. La question doit cependant être étudiée dans les évaluations réalisées par les collectivités territoriales. C’est ce à quoi incite la démarche Otelo, qui invite à définir « un objectif de démolition d’un parc qui serait jugé durablement inadapté à la demande »[21] et c’est une exigence renforcée par l’augmentation de la vacance.

Jean Bosvieux

Bernard Coloos

Février 2024

[1] Transitions(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat. Ademe, novembre 2021.

[2] Renaud Epstein. (Dé)politisation d’une politique de peuplement : la rénovation urbaine du XIXe au XXIe siècle, in Fabien Desage, Christelle Morel-Journel, Valérie Sala Pala, Le peuplement comme politiques, Presses universitaires de Rennes, 2014, pages 329-354.

[3] Simon Nora et Bertrand Eveno, L’amélioration de l’habitat ancien. La documentation française, 1976, pages 20 et 21.

[4] Respectivement Immeubles sociaux de transition et Programmes sociaux de relogement

[5] Epstein, op. cit., page 8.

[6] Nora & Eveno, ibid., page 51. Le rapport précise que la bonne politique est celle qui permettra de choisir entre un logement moderne en centre-ville, un logement ancien rénové en centre-ville et une maison individuelle en périphérie.

[7] Nora & Eveno, ibid., page 58. 5,6 % des résidences principales en 62 ; 7,2 % en 68 ; 8,5 % en 73.

[8] Ibid.

[9] Pourtant le Programme national de rénovation urbaine ne prévoyait que 160 000 démolitions en quinze ans, sur un parc HLM d’environ 3 700 000 logements (année 2000), et 340 000 réhabilitations

[10] Nicolas Binet, Pourquoi démolir des HLM ?, Urbanisme, 5 juillet 2023.

[11] Soit un ménage sur deux ou presque parmi les ménages ayant refusé une ou plusieurs offres, cf. Jean Bosvieux et Bernard Coloos, Logement social : les enjeux du modèle français, 2iES, Les Ozalids d’Humensis, 2021, page 81.

[12] Binet, op. cit.

[13] Ibid.

[14] La veille de la cérémonie des 30 ans de l’Agence.

[15] Jean Carassus, Une nouvelle approche de l’obsolescence immobilière, in Réflexions immobilières, n°81, 3ème trimestre 2017, pages 5-9.

[16] Ibid.

[17] Consommation de ressources : privilégier la rénovation plutôt que la construction neuve ? Faits et chiffres tirés de ADEME & Vous Le Mag n°135.

[18] Cf. par exemple Plan national de lutte contre les logements vacants ; juillet 2021 dont la présentation indiquait que 1,1 millions de logements sont vacants depuis au moins deux ans dans le parc privé parmi lesquels 300 000 en zone tendue en France. Face à ce constat, le gouvernement met en place un Plan national de lutte contre les logements vacants. La remise sur le marché de ces logements inoccupés permettrait de participer à la redynamisation des territoires détendus, de constituer une offre abordable complémentaire au parc social dans les territoires tendus et de se substituer à la construction neuve de logements par artificialisation des sols.

[19] Rénovation énergétique des logements : pourquoi ça patine ? Institut Paris Région, Note rapide Société-Habitat, n° 980, avril 2023.

[20] Lacaze, Jean-Paul. Urbanisme d’aujourd’hui et prix immobiliers, Revue d’Économie Régionale & Urbaine, vol. , no. 3, 2004, pp. 437-452.

[21] Olivier Dupré et Luc Bercegol, Faciliter l’évaluation des besoins en logement par des acteurs locaux : la démarche Otelo, politiquedulogement.com, janvier 2024.

Dommage que cet article ne mentionne pas l’étude SDES/CGDD publiée en décembre 2023 sur « Les déterminants de la vacance de longue durée des logements détenus par les personnes physiques ».

Vous avez raison, mais notre article était déjà rédigé lorsque l’étude a paru. Grâce à l’exploitation des sources fiscales elle apporte de nouveaux éléments statistiques de caractérisation des logements vacants. Certains d’entre eux pourraient nourrir la réflexion à laquelle nous appelons, par exemple le fait que le taux de vacance des petits logements soit particulièrement élevé : si la demande se détourne des petites surfaces, la réhabilitation sans restructuration risque de ne pas suffire à résoudre le problème. D’autres constats invitent à la réflexion, notamment que la vacance soit plus élevée dans les immeubles en monopropriété que dans les copropriétés, ou dans les logements détenus par des ménages à faible revenu.